Un viaje en moto al Himalaya con mi madre

Cuando me desperté en mi habitación de la Kathmandu Guest House abrí el correo electrónico. Tenía un mensaje de mi madre de setenta y cuatro años. Como todo en ella, era sintético y fatídico. “Hijo, he visto en el blog que has llegado a Nepal en tu vuelta al mundo tras los exploradores olvidados. Necesitas buenas fotos en el Annapurna. Te haré de fotógrafa. Llego mañana. Llevaré mi casco y el equipo de motorista.”

Como acostumbra a hacer, la decisión estaba tomada y no admitía apelación posible. El correo me dejó algo desconcertado, preso de emociones contradictorias. Por un lado me hacía ilusión verla, pues llevo ocho meses fuera de España viviendo con lo poco que cabe en las maletas de una motocicleta, pero la idea de recorrer las terribles carreteras asiáticas de alta montaña con mi madre de paquete me inquietaba sobremanera.

Miquel Silvestre es escritor, viajero y gran bebedor de cerveza. Ha recorrido en motocicleta más de 85 países tras las huellas de los exploradores españoles menos conocidos para tratar de rescatar el recuerdo de una épica de quijotes, santos y locos. Además de numerosas obras de ficción ha publicado dos libros de viajes: Un millón de piedras con 15.000 kilómetros africanos en su interior y Europa Low Cost, o como recorrer el viejo continente en moto sin pedir vacaciones ni arruinarse. Puedes seguir sus tropezones por el mundo en Un Millón de Piedras y en Twitter en @MiquelSilvestre.

Cuando voy a recogerla al aeropuerto internacional de Tribhuvan me encuentro con una multitudinaria marcha motorizada por un estado sherpa independiente. Aquí cuando no hay una huelga, un corte de suministro o una algarada, hay una manifestación. Tras la guerra civil, Nepal es una curiosa república dividida entre dos poderes. El Gobierno y los maoistas. Lo curioso es que los maoistas hoy son también miembros del Gobierno, lo que no impide que prosigan sus protestas contra los cortes de energía eléctrica o el incremento del precio de la gasolina que el propio Ejecutivo decreta. Ni tampoco los “ilegales” peajes en las carreteras principales para sufragar las necesidades de la comunidad popular de turno.

Como temo que la política haga que llegue tarde, me sumo a la marcha enarbolando uno de sus rojos gallardetes reivindicativos. Inmediatamente, cabalgando sobre mi enorme motocicleta extranjera, me convierto en el héroe de la lucha por un estado sherpa. Y así, mientras mis compañeros de lucha toman fotos del nuevo camarada, voy ganando posiciones hasta ponerme en cabeza. Una vez allí, acelero a fondo para llegar hasta el aeródromo dejando detrás de mí una serpiente de banderas rojas y pequeñas motos chinas. En entrada del recinto aeroportuario esperan unos militares en un puesto de control. Antes de pasar la preceptiva revisión, guardo la roja banderola y olvido la causa que tan fervientemente he defendido minutos antes. Pero es que ahora debo enfrentarme a otro poder fáctico mucho más temible que el del centralismo nepalí.

En este aeropuerto no se puede esperar a los viajeros delante de la puerta de salida. Hay que amontonarse junto a cientos de personas en un lateral. Los policías de vez en cuando empujan a la masa hacia atrás. El sol nos cae a plomo. La salida de mi madre se retrasa y yo empiezo a transpirar dentro de mi mortaja de motorista. Observo como varios occidentales van siendo expulsados de la panza de los aviones. Un pálido lama escocés con ropones rojos y cara de pánfilo, un grupo de trekkers, dos ejecutivos impecablemente entrajetados, una pareja de hippies americanos que han venido a recoger a los padres de ella. El novio y la suegra se saludan con un abrazo de pájaro, de apenas una fracción de segundo. Un abrazo sin calor físico, contacto ni afecto. Los abrazos de los yanquis son de horchata.

Y entonces aparece mi madre. La llamo y me reconoce. Viene hacia a mí y nos abrazamos. Nosotros sí que nos abrazamos de verdad. Lleva más de veinte horas de aviones y salas de espera, pero sigue desprendiendo una energía extraordinaria.

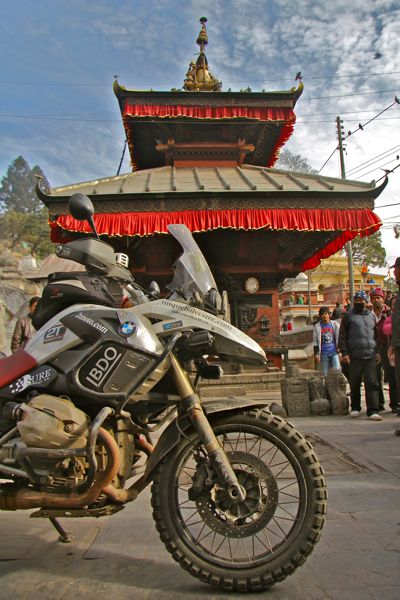

—¿Dónde nos vamos a alojar?—pregunta mientras se sube en el asiento trasero de Atrevida, mi BMW GS 1200 30 Aniversario.

—Estoy en un albergue del centro.

—Ah, no—protesta—, a mi no me llevas a uno de tus agujeros. Yo quiero ir al Dwarikas, que es donde me quedé la última vez. Me encanta ese sitio. Tienen la mejor colección de marcos de ventana antiguos de Nepal.

¡Diablos! El Dwarikas es el mejor hotel de la ciudad. Es un auténtico museo de artesanía nepalí de los siglos XV en adelante. Un lugar que vale la pena visitar solo por disfrutar del mimo con que los dueños han acometido el trabajo de restauración de un gran tesoro nacional. El problema es el precio, acorde con la altísima calidad del establecimiento.

—Madre—objeto—, ahí la habitación individual son doscientos cincuenta euros como mínimo.

—¿No eres escritor de viajes?—comenta ella como si yo fuera un poco tonto—. Pues diles que les vas a hacer un reportaje y que te hagan un descuento.

Imposible negarse, así que para allá fuimos. Intenté la estratagema, les enseñé la BMW, les dije que daba la vuelta al mundo escribiendo para revistas y periódicos, y de modo casi milagroso conseguí una rebaja más que sustancial, y que de paso me dejaran meter la moto dentro del patio ajardinado para hacer una sesión fotográfica con todo el staff del hotel.

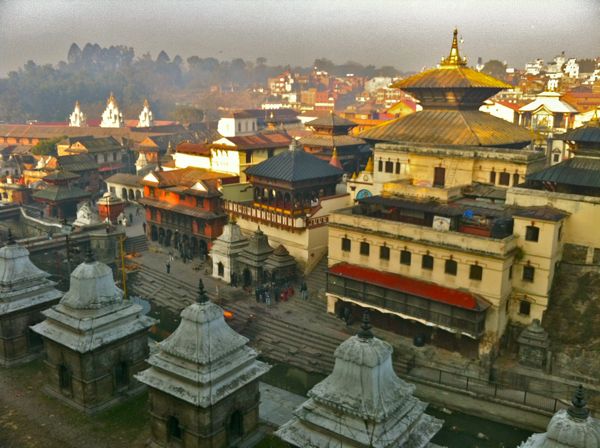

Casi sin descansar, salimos a hacer turismo cultural. Cerca del hotel se encuentra el soberbio templo hinduista de Pashupatinath, el más antiguo de Katmandú, a orillas del río Bagmati. Declarado Patrimonio de la Humanidad, es centro de peregrinación. Por las carreteras de Nepal se puede ver los andrajosos peregrinos que vienen a pie desde India. En los escalones que llevan al agua es donde se incineran los cadáveres. Un penetrante olor a carne quemada inunda el ambiente. Subimos las interminables escaleras que llevan hasta la cima del montículo tomado por centenares de monos que aprovechan las pujas u ofrendas alimenticias a los dioses. Un guarda nos intercepta. El paso solo está permitido a los hindúes. Los extranjeros han de quedarse en la otra orilla.

—¿Pero qué está usted diciendo?—salta mi madre.—Mi hijo es escritor y necesita tomar fotos de este lugar, así que déjenos trabajar.

Imposible resistirse. El centinela nos deja paso franco y saluda militarmente. Cuando terminamos con el “trabajo”, mi madre comenta.

—En Katmandú hay muchas cosas que ver, pero creo que te interesan solo aquellas a las que puedas llegar en moto. Recuerda que el viaje que estás haciendo es excepcional porque lo haces de ese modo; debes procurar que siempre aparezca tu BMW, tú no llegas a los sitios en avión como todo el mundo. Olvidemos las estupas y vámonos para la Plaza Durbar.

—Pero, madre—me atrevo a objetar—, el centro es peatonal y además hoy hay huelga. Nadie circula por la ciudad.

—No digas más tonterías. La gente tiene miedo, pero tú eres un extranjero, se ve a la legua. Para empezar no sabes nada de la huelga, y para continuar, la política nepalí no va contigo.

La Plaza Durbar es el auténtico corazón de la ciudad, aquí se haya un curioso templo de madera, reconstrucción del primigenio que hace miles de años diera nombre a la ciudad, así como la residencia de esa desgraciada niña diosa a la que llaman la Kumari.

—Me parece una tradición perversa—comenta mi madre mientras nos rodean los curiosos—, esa pobre cría no puede pisar el suelo, no se relaciona con otros niños y no tiene una vida normal. Es una divinidad, sí, pero hasta que tiene la primera menstruación, entonces es devuelta a su casa. Ya me contarás qué futuro tiene alguien que ha vivido los primeros años completamente aislada de la realidad.

Durante la cena nos pedimos una buena ración de cerveza Everest. Tenemos muchas cosas de que hablar. Primero caen las preguntas de rigor sobre como está cada uno de los miembros de nuestra rara familia. Están todos bien, o al menos como siempre. Somos gente peculiar pero bien avenida y todos hemos tenido bastante buena suerte. Luego pasamos a los temas que me atañen. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué voy a hacer después? ¿En qué estoy pensando?

—Siento reconocer que para mí esto ya no es como fue. De algún modo se ha reducido la capacidad de emocionarme. Sentir lo que sentí en Kazajistán no se puede repetir. Entonces me creía incapaz de hacer lo que estaba haciendo y superarme hacia que sintiera una alegría y una emoción muy especial. Ahora ya sé que puedo hacerlo y algo de magia he perdido.

—Yo creo que lo que te pasa es que es la primera vez que te comprometes con un viaje; hay mucha gente mirando. Tal vez por eso no disfrutes como antes.

Abandonar Katmandú al día siguiente no es fácil. Hay gente, coches, tráfico, montañas, baches y muchas curvas. Ya nos lo han avisado. Hasta Pokhra hay poco más de doscientos kilómetros y seis horas de viaje. La cosa se tuerce pronto. En la carretera hay un control de maoistas. Exigen un peaje a los conductores. Me hacen señas para que pare. Yo nunca pago a bandidos, ni siquiera cuando llevan uniforme legítimo y estos no lo llevan. Intento esquivarlos adelantando al coche que me precede por la izquierda, pero el resto de carril viable es muy estrecho y golpeo su parachoques con mi maleta derecha. El impacto es tremendo. Nos caemos con todo el equipo.

Lo primero es preguntarle a mi madre si está bien. Lo segundo es comprobar el estado de la moto. Ha quedado en una posición muy rara. Tumbada de lado, con la rueda delantera metida dentro de una acequia. Es imposible sacarla solo, me tienen que ayudar estos filibusteros de la carretera.

—Mira, ya tienes historia.—comenta mi madre divertida mientras hace fotos—, los maoistas que querían extorsionarnos te acaban echando una mano.

Atrevida parece estar bien. La maleta Trax de SW Motech está intacta a pesar del tremendo golpe. Pero los anclajes se han partido por dos puntos y el tercero ha perdido el tornillo que cierra. Con unas bridas metálicas la sujeto y añado una cincha de atar. Queda más o menos bien y podemos seguir nuestro camino sin pagar a los maoistas. A quien sí he tengo que pagar es al dueño del coche cuyo parachoques he abollado considerablemente. Lo primero que hago es sacar mi seguro indio. El tipo dice que uff, que menudo rollo lo del seguro, que por qué no se lo pago aquí y ahora y nos olvidamos del asunto. Pide 5000 rupias. Unos 50 euros. Podría sacar mejor precio, pero mi madre está mirando impaciente.

—Ok.

Una vez se abandonan los suburbio de la capital, la carretera del valle de Katmandu es ondulada, serpenteante, preciosa; sin embargo, cometo otro grave error. A 90 kilómetros de Pokhra equivoco el camino debido a la indicación errada de un imbécil. Aparezco en Bharatpur. Me he desviado casi 30 kilómetros por una ruta escarpada y en obras. Maldigo mi estampa. Esto es un contratiempo enorme. Regresar nos supone más de dos horas. Es seguro que llegaremos de noche y no hemos comido, bebido, ni descansado.

Se hace de noche y mi made solo ve un muro de luces en dirección contraria. Yo he aprendido a conducir entre estos salvajes, llevo muchos meses de este tipo de circulación, para mí es normal y estoy tranquilo, pero ella debe estar asustada. Cualquiera lo estaría.

En Pokhra vamos a la zona de lago, la más turística donde hay cientos de hoteles, restaurantes, tiendas de souvenires y agencias de aventura. Acabamos en la Swiss Home, aunque de suizo solo tenga el nombre. Un caserón con descuidado jardín y dos pisos de habitaciones espartanas. El lugar es básico a más no poder. Mañana buscaremos otra cosa, pero hoy cualquier agujero sirve. Tras un corto regateo se queda en 15 dólares la habitación. No estaría mal si no fuera porque no tienen luz, ni agua caliente, ni calefacción, ni nada de nada. En fin, del Dwarika´s al Swiss Home hay mucho más que doscientos kilómetros. Hay un mundo y uno debe estar preparado para cualquiera de los dos extremos. Una vez asumido que vamos a dormir aquí nos vamos a tomar algo acompañado de una buena dosis de Everest. Como siempre ocurre una vez que se termina con bien un largo viaje, a toro pasado las cosas no son tan terribles y uno puede reírse de ellas y de uno mismo.

Al día siguiente mi madre aparece en mi cuarto a las siete de la mañana y ordena.

—No hay muchas nubes. Hay que hacer las fotos del Annapurna. Espabila.

Salgo adormilado al exterior y entonces lo veo por primera vez. Dios mío, es enorme y fabuloso. Durante el amanecer de los meses invernales las paredes nevadas refulgen rosáceas, como diamantes enamorados. Desde cualquier calle de Pokhra se ve. Domina el pueblo como un celoso guardián, como una presencia constante y retadora. “estamos aquí”, parece decirte, “aquí desde siempre, desde mucho antes que tú, pequeño reptil medio evolucionado”. Y tú lo miras y sabes que tiene razón, que es grande, poderoso, eterno y que tú eres nada, una hormiga a su lado. Pero hay algo más. Él es ciego, sordo y mudo. No tiene corazón ni voluntad. Está inmóvil. La mayoría de nosotros no podemos contra él, pero hay algunos hombres que sí pueden, hombres que luchan con corazón y voluntad y acaban dominándolo. La emoción de esos pequeños hombres es real. Aunque los montes no lo sepan y se crean tan importantes, ellos existen solo para que soñemos con escalarlos.

Tanta belleza y que pueda ser tan cruel y tan terrible. Si he venido hasta aquí ha sido para rendir mi modesto homenaje a esos valientes exploradores del siglo XXI, los alpinistas españoles fallecidos en su conquista. El mallorquín Tolo Calafat murió en el 2010 en una expedición liderada por Juanito Oyarzabal y el navarro Iñaki Ochoa de Olza en el 2008, cuando sufrió un edema cerebral a pocos metros de cima y se organizó uno de las más fantásticas operaciones de rescate con varios himalayistas de primer nivel unidos en el empeño de salvar la vida de un personaje excepcional, como montañero y como persona.

—Para conseguir buenas tomas del macizo hay tres lugares—comenta mi madre—. Uno es la Pagoda de la Paz, un templo situado sobre el monte que está al otro lado del lago. El otro es Sarankot, en la otra dirección, justo sobre esa colina que está entre Pokhra y los Annapurna. El otro es un rinconcito humilde dentro del pueblo que casi ningún turista visita. Al borde mismo del agua, desde ahí podrás coger una foto de tu moto, la montaña y su reflejo.

Para llegar a la Pagoda de la Paz hay que subir una empinada senda sin asfaltar. Noto que mi madre tiene miedo. Se agarra fuerte y siento su temor. Yo ya me he acostumbrado a todo, pero es cierto que si se piensa fríamente, debería helarme la sangre recorrer esta escarpada pista con un precipicio a mi lado. Cuando revise las fotos que mi madre me ha hecho me daré cuenta de la dimensión del vacío que bordeaba. Pero lo cierto es que ahora no lo veo. Sé que está aquí, acechando, pero mi pasión por lograr la foto, por capturar ese momento me impide calibrar bien el riesgo que corro.

Cuando llegamos al lugar desde donde se ve la montaña hago la foto y me doy cuenta de que es algo único y maravilloso tener juntos en el mismo encuadre a la cordillera del Himalaya, a la mujer que me dio la vida y a una moto con matrícula española que he traído conduciendo sobre un millón de piedras. Ya dan igual los libros que venda, los reportajes que publique, los amigos o enemigos que tenga en las redes sociales. Ya todo da igual. Lo que he logrado hoy es algo excepcional que quedará para siempre en nuestro recuerdo.

—¿Sabes por qué he venido en realidad, hijo?

—¿Para hacerme fotos?

—No, he venido para ayudarte con tu historia pero también por otra razón. Esa montaña que tienes delante habla. A todo el que tiene delante le dice algo. Creo que este viaje te está afectando de un modo diferente a los anteriores y estás perdiendo un poco tu verdadero horizonte. Quería que la montaña te recordara por qué estás haciendo esto. He venido a Nepal porque quiero escuchar lo que te dice y que al estar conmigo no se te olvide nunca. ¿Qué te dice?

Me enfrento a la majestuosidad pétrea y creo que por primera vez la veo como realmente es. Un espejo. Un espejo de nieve, cielo y sol. El espejo más alto y más puro del planeta.

—Me dice que he luchado mucho por llegar hasta aquí. Muchos pensarán que los alpinistas están locos por empeñarse en subir montañas a riesgo de sus vidas, pero yo les entiendo más allá de lo que se pueda explicar con palabras. Hay algo allá arriba. Alcanzar la cima debe ser parecido a lo que siento cuando llego a un destino lejano después de rodar sobre un millón de piedras. Viajar en moto alrededor del mundo y escribir sinceramente sobre ello vale tanto la pena como escalar estas montañas. Hay una satisfacción especial en ello. Algo profundo que nos saca de aquí. No sé que es exactamente, pero sé que existe y que es algo que vale la pena. Realmente, vale la pena.

—Muy bien—dice mi madre—, y ahora que has escuchado a la montaña, sácame de aquí que tengo vértigo.

En 1001 Experiencias | Experiencia en Irak. Un viaje en moto a Mesopotamia

En 1001 Experiencias | Ascensión: “la isla de las tortugas verdes”

COMENTARIOS

35